...Ya ha pasado un año desde que os conté mi primer cuento... por eso ahora, para daros las gracias por compartir todo este tiempo de sueños y fantasía quiero mostraros éste, que resume algunos de los que os he contado a lo largo del camino...

1. El trastero

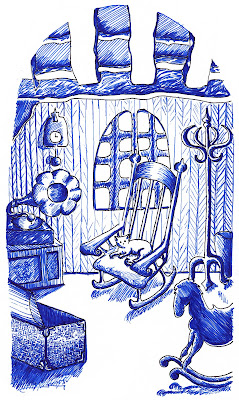

1. El trasteroUn tímido rayito de sol se adentraba lentamente aquella tarde por las descolgadas tablas del húmedo trastero, el de la casa grande del centro de la ciudad. En su interior se balanceaba la vieja mecedora soltando, entre suspiro y suspiro, el polvo acumulado en sus patas desgastadas.

Era domingo y, como todos los domingos, los habitantes del trastero se iban acomodando a su alrededor rebosantes de emoción a la espera de que la vieja mecedora les contara una de sus muchas historias. Entonces, suspirando una vez más y haciendo toser de nuevo a todos aquellos viejos trastos empezó a decir:

- En el país de los colores se celebraba una gran fiesta, esto lo sabemos porque una niña pudo asomarse a la única ventana que tenía este país y rápidamente acudió a mi regazo para contármelo, yo he sido confidente de muchos niños y niñas y por esa razón conozco tantas historias.

La fiesta se celebraba para coronar a un color, según la importancia de lo que hubiera creado. Ese año se coronaba al color dorado por haber creado al sol. Para esta gran fiesta todos los colores se habían engalanado con lo mejor: el color rosa lucía un bello traje de gasa y en el pelo una gran pamela; el color blanco, con su gran barba y su bastón, recordaba sus tiempos jóvenes cuando una vez fue coronado por haber creado la nieve...

- ¿Qué es la nieve?,- preguntó la cómoda de caoba.

- Son como algodones menuditos que caen del cielo, - le contestó la persiana.

- Sí, sí, pero están bien fríos y te lo mojan todo. Es muy desagradable,- refunfuñaba al fondo del trastero el paraguas remendado.

- Sigue contando, sigue contando, -insistían todos.

- Bueno, ¿por dónde iba? ¡Ah sí, la fiesta! ... Los más pequeños correteaban por las calles del país, poniendo un poco nerviosa a la señora témpera que ensayaba su repetida zarzuela de todos los años. Al mismo tiempo, en otro lugar algo estaba ocurriendo... Era el carboncillo que se disponía a estropear la fiesta. Quería manchar al sol para evitar la coronación del color dorado. Mientras tanto, un difumino corría velozmente para intentar arreglar el malvado propósito del carboncillo, pero éste fue más rápido y se adentró en el jardín del arco iris con su gran capa negra. Entonces el pobre difumino sólo pudo avisar al servicio de limpieza del país de los colores. Todas las gomas corrieron a montarse en los rollos de celofán, bien preparados con sus cascos. También las ceras y los rotuladores salieron al encuentro del carboncillo.

- ¿Y qué ocurrió entonces?, - interrumpió la caja de costura que era muy impaciente.

- Pues que cuando por fin pudieron detenerlo, los más ancianos del lugar decidieron tener una larga conversación con él para intentar arreglar las cosas por las buenas, y después de haberlo escuchado atentamente, un poco avergonzados, comunicaron a todos los habitantes del país de los colores que la decisión estaba tomada. Era necesario darle al carboncillo una oportunidad para que así pudiera también crear algo y demostrar su utilidad.

- Muy buena idea,- aplaudieron los viejos juguetes-, siempre es bueno dar oportunidades.

-Y entonces el carboncillo creó algo grandioso: hizo la noche, y ante un paisaje tan bello, algunos no pudieron contenerse; el plateado creó las estrellas, el gris la luna... por lo que ese año no pudo ser coronado un sólo color sino muchos, entre ellos el carboncillo. Desde aquel día todos los colores decidieron trabajar juntos, y por eso hoy podemos ver los más bellos paisajes. ¡Ah! y el azul y el rojo se casaron y tuvieron un hijito, ¿sabes cuál?... el lila.

- ¡Cuidado!, se oyen pasos, ¡pronto!, ¡todos a su sitio!

- ¡No temáis!,- dijo aliviado el perchero-, es Rufo, el gato de la casa.

El gato se adentró en el trastero y no dijo nada, porque, como todo el mundo sabe, los gatos son unos animales muy orgullosos, y raras veces dirigen la palabra a un perchero o una silla; así que, con su paso elegante y sosegado, caminó hacia la vieja mecedora y, rodeándola, se acomodó en su regazo. Rufo también era un gato muy fiel y siempre había preferido el regazo de la vieja mecedora, aunque ahora se encontrara en aquel húmedo trastero, al de cualquiera de los nuevos sillones con los que el Señor había redecorado el salón, y, desde luego, la prefería a esa estúpida cesta con cojín en la que la Señora le obligaba a dormir junto a la chimenea. Una vez acomodado en su lugar favorito, no tardó en roncar, lo que animó a los habitantes del trastero a retomar su actividad preferida.

- Bien, chicos, podemos seguir,- dijo la ronca flauta.

- Por favor, cuéntanos la historia del hada sin voz, o la del viejo puente, que son muy bonitas, - suplicaba la gramola-. Todo el mundo sabe que las gramolas prefieren historias antiguas, porque así pueden imaginarse qué música podrían ponerles de fondo; a ésta un tango, a aquélla un pasodoble, y de esta manera consiguen emocionarse aún más con la narración.

- ¡No, ésas no!, que ya las contó la semana pasada, mejor una nueva,- decía dando grandes voces el paraguas remendado desde el fondo del trastero, bien por el placer de un nuevo relato o simplemente por llevar la contraria a los demás, que era una de sus principales aficiones.

- ¿Por qué estará siempre el paraguas de tan mal humor? ¿Es que no puede decir las cosas de otra manera?- le replicó la sombrilla de paseo.

- No siempre fue así,- dijo la vieja mecedora mientras Rufo se balanceaba en su regazo al compás de sus ronquidos-. Tendríais que haberlo conocido cuando era joven, cuando el Señor lo llevaba al trabajo cada día del invierno por si llovía, tan elegante y distinguido. Nunca se enfadaba por nada, pero ahora, relegado al olvido y al desuso es normal que se enfade a menudo.

- Pues tampoco es que se acuerden mucho de nosotros y nunca nos ponemos de esa manera,- puntualizó con voz altiva la sombrilla de paseo.

- ¿Por qué no nos cuentas algo de tu juventud?

- Sí, ¡por favor!,- dijeron al unísono las botas de montar que, como son un par, siempre lo hacen todo de dos en dos.

- Ocurrió hace tanto tiempo,- dijo la vieja mecedora-, cuando yo era sólo un trozo de madera joven y fresca. Jugueteaba con el serrín, que me hacía cosquillas, mientras las manos de un joven se deslizaban sobre mí, dándome forma. Era emocionante no saber cuál sería mi destino... Aquellas manos me redondeaban y alisaban cubriéndome de cola blanca... ¡Uf!, aún recuerdo aquel aroma ácido y fuerte... Cuando por fin me vi convertida en una bellísima mecedora, bien rústica y elegante, fui colocada en el salón, al lado del gran ventanal. ¿Lo recordáis?,- preguntó la vieja mecedora suspirando de nuevo... (Casi todos los habitantes del trastero habían estado alguna vez allí).

- Claro que lo recuerdo,- comentaba el candelabro-. Cuando estaba en el salón tenían que cambiarme continuamente las velas porque se me gastaban de tanto encenderme mientras que ahora las tengo llenas de polvo y torcidas por el calor.

- Y no había día,- suspiraba la gramola -, que no me pusieran discos y más discos, canciones y canciones con las que el Señor y la Señora bailaban en el salón; en cambio, ahora ya no recuerdo ni el sonido de mi aguja sobre un tango o un cha-cha-cha.

- Mis trabajos fueron diversos,- continuó diciendo-, di acomodo al Señor, velé los sueños de la Señora, mecí a los inquietos niños y lucí bien bella ante las múltiples visitas que venían a conocerme, pero, como todas las cosas tienen su tiempo, yo tuve el mío, y ese tiempo se terminó. Ya mis patas no tenían fuerzas y la cola se negaba a pegar. Mi mullido regazo ya no lo era tanto y todo mi cuerpo comenzó a chirriar, cosa que no agradó a los de abajo y fui desterrada a la habitación húmeda y oscura en que ahora nos encontramos. Mi vida cambió para siempre, como cambian las estaciones del año, sólo que parece que a nosotros la que nos ha tocado vivir es el invierno, un invierno sin chimenea ni estufa para calentarnos, ni el calor de las manos sobre la madera.

- ¡Qué lástima!; ¡No somos nada!,- se lamentaba la apolillada cómoda-, mientras al sofá le saltaba otro muelle entre sus cojines descoloridos y empolvados.

Y, poco a poco, mientras el rayito de sol iba cogiendo confianza y se adentraba más en el oscuro desván, la vieja mecedora se quedó dormida.

- ¿Cuáles serían los sueños de la vieja mecedora?,- se preguntaba en silencio el arcón de madera, que había compartido con ella todo aquel tiempo.

- He oído,- dijo la escalera lo suficientemente alto como para despertar a la vieja mecedora-, que mañana vendrá un camión y se llevará todos los trastos del desván porque quieren habilitarlo como habitación de invitados.

- Ya está la aguafiestas dando malas noticias,- le replicó la vieja mecedora.

- No puedo creerlo,- decía la barandilla-, ¿Y dónde llevarán todo?...

- No lo sé; eso no pude escucharlo, al basurero tal vez o harán una gran hoguera... ¿Qué importa? De todos modos sois trastos,- concluyó diciendo la malvada escalera.

De repente, en el interior del desván todos comenzaron a palidecer. Sus habitantes no volvieron a cruzar palabra aquella noche pero todos sabían muy bien del sufrimiento de los demás, y con el primer rayito de sol todos agonizaron de angustia. Era una mañana fría, pero en el húmedo trastero hacía más frío todavía. Se podía palpar el frío de los abandonados, de los que sienten que han perdido la última oportunidad, de aquellos que fueron queridos un día y ahora experimentan el abandono y la indiferencia.

- ¿Qué es ese ruido?, ¿Qué es ese ruido?,- preguntaban las botas de montar.

- Yo diría que es el motor de un camión, de un camión de mudanzas, para ser más exactos,- dijo irónicamente la escalera, mientras sus peldaños parecían esbozar una leve sonrisa.

Las miradas se cruzaban y el crujir de las maderas se hacía insoportable cuando unos hombres corpulentos con monos grises entraron en el desván y comenzaron a cargarlo todo.

- Cuidado, joven, - decía la vieja cómoda-, que yo ya no estoy para estos trajines.

Pero aquellos trabajadores no parecían sensibles a su preocupación y, uno a uno, fueron bajando por la malvada escalera a todos los habitantes del trastero que vieron desvanecerse como el humo la última oportunidad de ser readmitidos en la vivienda principal, junto a los muebles nuevos, por algún capricho de la Señora. Rufo observaba la escena con la aparente indiferencia que suelen mostrar los de su especie, aunque en el fondo sabía que nunca podría encontrar un regazo más cómodo que el de la vieja mecedora. También pudieron comprobar lo mucho que había cambiado la casa desde que los desterraron al trastero. Todo era muy distinto. Parecía otra casa. Desde luego una casa en la que estaban de más.

Una vez apilados en el camión marcharon rumbo a lo desconocido.

2. El Camión

Todo se volvió oscuro cuando aquellos hombres cerraron las puertas. Ni un tímido rayito de sol se atrevía a iluminar aquella especie de cárcel tan estrecha en la que se encontraban. El viaje fue largo y pesado. Todos estaban incómodos y muy angustiados. En el pensamiento de cada uno se podía leer: “Seremos llevados a un basurero; serviremos de combustible para una gran hoguera, nos apilaran al aire libre con otros trastos como nosotros”... Intentaban no mirarse para no angustiarse todavía más, pero cada bache, cada piedra del camino los hacía estremecer y buscar desesperadamente la cercanía de los otros.

Es posible que pasara mucho tiempo hasta que alguien se atrevió a romper aquel silencio que se había convertido en el dueño del camión:

- Por favor, cuéntanos una de tus historias,- suplicó la flauta, ahora ronca por la preocupación, a la vieja mecedora.

- Sí, cuenta algo que nos anime,- decía la gramola.

- Está bien. Os contaré la historia de alguien que también hizo un gran viaje, como nosotros; la historia de Trepo.

- Esa historia no nos la has contado nunca,- refunfuñaba el paraguas.

- Y ¿Qué más da?, No le hagas caso, por favor. Cuéntanos la historia de Trepo,- pidió el diván de raso que ahora sostenía la gramola envuelta en una manta de viaje.

- Hubo una vez un mundo,- dijo la vieja mecedora con la voz temblorosa por el miedo -, y en el mundo un país, y en el país una montaña, y en la montaña un lago con una isla, bueno era más bien una islita, porque era pequeña, llena de juncos altos y fuertes; pero en el centro de la mate de juncos había uno pequeño aún. Su nombre era Trepo. Trepo era feliz en su isla: saludaba al sol por las mañanas, aprendía a mecerse con el aire, se alimentaba del agua del lago y la tierra blanca de su pequeña isla. Hablaba con otros juncos, pero al final del día ocurría lo que más le gustaba... Con la noche llegaban sus amigas las estrellas y la luna. Sabía quien era y se sentía feliz siendo junco, con su montaña y los demás junquitos.

Pero un día llegó una mariposa de colores, muy alegre, como todas las mariposas, y presumida, como todas las presumidas, y comenzó a halagar a Trepo... Le dijo que su color era precioso, que era el junco que mejor se movía con el viento, que era el más alegre de la isla... Pero también le dijo que aquel lago era horrible, que su montaña era demasiado pequeña y sus amigos, los juncos, resultaban vulgares. Le contó que en el bosque en que ella vivía todo el mundo era más elegante y feliz y todos admirarían a un junco tan alegre y tan guapo como Trepo.

La mariposa se marchó pero los pájaros de las dudas llenaron el corazón de trepo que ya no era feliz con su lago. Su montaña ya no le parecía hermosa y no volvió a hablar con las estrellas ni la luna porque todo resultaba demasiado poco para el junco más especial de aquel país. Trepo se fue volviendo antipático y orgulloso, y decidió marcharse al bosque del que la mariposa de colores le había hablado. Atravesó el lago, la montaña y lentamente se internó en un bosque espeso y oscuro en el que, al poco rato, encontró a su amiga la mariposa de colores, que fue presentándole, uno a uno, las setas, los árboles, los animalitos... Y tal como ella había dicho, todos admiraron mucho a trepo ( entre otras cosas porque, como todo el mundo sabe, en los bosques no hay juncos, y él resultaba la planta más exótica que habían visto nunca). Pasó un día, una semana, un mes, tal vez un año, en el que Trepo se fue sintiendo cada vez más solo, porque los habitantes de este bosque se habían acostumbrado a ver a nuestro junquito, y cada vez les fue pareciendo más vulgar y menos exótico. Siempre que intentaba hablar con alguien recordaba las largas charlas con el resto de sus amigos los juncos, y lo bien que sabía el agua del lago o como brillaban las estrellas que en el bosque no podía ver nunca por las tupidas ramas de aquellos árboles.

- A mí siempre me hubiera encantado visitar un bosque,- interrumpió la sombrerera.

- ¡Calla!, ¿No ves que está muy interesante?- dijo la mesa-camilla - ¿Qué ocurrió entonces?

- Pues que entonces, solo y mustio, decidió volver a su isla; pero a medida que se iba acercando vio que el lago casi se había secado y que sus amigos los juncos estaban languideciendo de tristeza desde que se fue. Hasta su montaña parecía ahora más pequeña. Pero en cuanto Trepo ocupó su lugar, todo volvió a ser tan hermoso como antes; el lago volvió a llenarse de agua y los juncos se agitaron con el viento, las estrellas acudieron para cantarle, y la luna, como antes, lo abrazó. No había nada de vulgar en aquella isla y su lago, en aquella montaña, en aquel país o aquel mundo, y Trepo comprendió que todo aquello era importante. Desde entonces en el lago, cuando todos duermen, entre el susurro del viento se puede oír la voz de Trepo, el pequeño junco, hablando con el viento. Esto nos enseña que la felicidad está dentro de cada uno.

- Es verdad,- suspiraba la ronca flauta,- pero resulta tan difícil ser feliz sin saber a dónde nos llevan ni qué será de nosotros.

- ¿Será verdad lo que contó la escalera antes de marcharnos?, ¿Sólo quieren deshacerse de nosotros porque ya no les servimos?,- preguntaba angustiada la cómoda.

- No penséis ahora en eso. Esa escalera nunca nos ha querido demasiado, porque hubiera preferido ser la escalera del salón o de la entrada de la casa, nunca pudo soportar ser la escalera del trastero,- sentenció el reloj de cuco.

- ¿Por qué no nos cuentas otra historia?,- dijo el biombo de caña.

- Sí, eso, una que nunca nos hayas contado, -suplicaba el candelabro.

- Algo que nos haga olvidar a la malvada escalera; ¿habrá algún lugar en el que se pueda vivir sin escaleras?,- meditaba en voz alta el diván.

- Bueno, está bien,- dijo la vieja mecedora -, os puedo contar la historia de alguien que aprendió a vivir sin escaleras y, lo que es más importante, a no desalentarse ante nada, aunque pudiera parecer que lo tenía todo perdido, como nosotros ahora, a ver si así os convencéis de que si estamos todos juntos, no debemos sentir miedo, y de que la ilusión siempre vence al desaliento: Era un día de invierno, de esos que huele a Navidad y el frío empaña los cristales, cuando las narices se ponen coloradas y las manos lilas. Paseaba por aquella ciudad un aprendiz de carpintero (digo aprendiz porque nunca se domina un oficio por completo) que observaba los edificios y sus detalles; las puertas, las ventanas, los tejados... y suspiraba por llegar a ser algún día el mejor de todos los arquitectos de la madera. Pensaba: “algún día haré la puerta de una catedral o quizás las ventanas de un famoso museo” y así, soñando con las bellezas que iba a hacer llegó a su destino.

En ese preciso momento la mecedora tuvo que detener su narración porque el camión tomó una curva muy rápido y todos los habitantes del trastero, ahora del camión, se vieron bruscamente desplazados.

- ¡Qué barbaridad!, a ver si tiene más cuidado,- gritó el escritorio de nogal como si el conductor pudiese oírle...

- Eran tan bonitos los trabajos que realizaba con la madera,- prosiguió la mecedora-, que un día el rey lo llamó a palacio para hacerle un encargo muy importante. Tenía que construir las escaleras más grandiosas de la historia. Estas escaleras servirían de acceso al museo principal de la ciudad; el museo de los sueños por realizar.

El aprendiz de carpintero se introdujo en aquel maravilloso museo que aún no se había inaugurado para poder verlo y construir unas escaleras adecuadas. Recorrió salas y salas de sueños por realizar mientras pensaba en su futura gran obra... Les pondría peldaños de ocho centímetros y dibujos de dragones; el tono de la madera sería marrón rojizo o color miel, cuando, de repente, un sueño por realizar llamó poderosamente su atención. Era el sueño de un ser diminuto (que no es una persona pequeña) que nunca podía ir al cine, los teatros, los museos, hospitales sin ayuda, porque no podía subir escaleras. Algo ocurrido en el pasado se lo impedía, y eso hacía que no se sintiera feliz. Nuestro amigo se quedó muy pensativo con este sueño; tanto que estuvo pensando en él toda la noche...

Llegó el día de la inauguración y el rey se vistió con sus mejores galas y todo el pueblo estaba allí, impacientes por contemplar las majestuosas escaleras que el rey les había prometido. Pero cuál fue su sorpresa al ver que aquello no eran escaleras sino una enorme y horrorosa rampa. “Que venga inmediatamente a mi presencia el constructor de escaleras”,- dijo el rey al borde de la histeria. Cuando el joven carpintero llegó, el rey, más y más acalorado le gritó: “Cómo te has atrevido a contradecir mis órdenes...”, y él, emocionado, sólo pudo responder: “Majestad, las escaleras no son lo importante, yo he conseguido realizar un sueño”. Pero el rey, muy enfadado, lo desterró a una isla lejana, destruyó la enorme rampa y mando nuevamente a construir unas escaleras.

- ¡Qué historia tan triste! Para mí que ésta no va a animarnos en absoluto,- se quejaba malhumorado el paraguas.

- ¿Puedes dejarla terminar?, ¡Qué impaciencia! - dijo la flauta.

- El rey estaba muy contento con sus escaleras nuevas, y cada año visitaba su museo sin darle importancia a los sueños por realizar. Le divertía mucho subir y bajar sus escaleras, pero también cada año le pesaban más y aquellos peldaños se hacían más y más altos hasta que un día fueron inalcanzables para él y recordó al constructor de rampas que una vez había desterrado. Entonces avisó a sus guardias: “Pronto, buscad al constructor de rampas y traedlo a mi presencia”. Cuando los soldados llegaron a la isla, descubrieron con sorpresa que aquel lugar inhóspito e inaccesible se había convertido en la ciudad de las rampas y todos sus habitantes tenían acceso a todos los lugares sin ninguna dificultad. “Constructor de rampas”, gritaron los soldados, “el rey os reclama a su presencia”. Llegó por fin a la ciudad y el rey se llenó de alegría al verlo de nuevo. Entonces le dijo: “Creo que me equivoqué, y que los sueños son más importantes que estas estúpidas escaleras. Quiero que, de ahora en adelante seas el constructor oficial de rampas de este reino y que todas las escaleras queden abolidas”. Todavía quedan en el mundo constructores de escaleras, pero gracias a los constructores de rampas muchos sueños pueden hacerse realidad.

- ¡Ves como termina bien, aguafiestas!,- dijo la ronca flauta al paraguas que miraba en otra dirección para no darse por aludido.

- ¡Qué bonito sería un mundo sin escaleras!,- suspiraba la cómoda.

- Todas las escaleras no son iguales. Lo que ocurre es que la de nuestra casa era una envidiosa,- carraspeó la palangana que estaba algo acatarrada por la humedad.

- ¡Ya me duelen todos los huesos! ¿Dónde nos llevarán?,- preguntaba el destartalado armario.

Pero nadie podía contestarle, porque aquélla era la pregunta prohibida, la única pregunta que nunca se debe hacer a un grupo de trastos metidos en un camión con rumbo desconocido, aunque cualquier respuesta hubiera sido preferible al silencio, aquel silencio que, curva a curva, iba creciendo lentamente, llenando de nuevo los escasos espacios vacíos que quedaban entre tantos muebles apilados. Sólo había algo más insoportable todavía que el silencio dentro del camión, y era la sensación de cárcel, de ausencia absoluta de libertad, lejos de su dueño, el que un día los compró, flamantes y limpios en una tienda de muebles, aquel dueño, que antes los amó tanto y ahora los había relegado a la peor de las muertes posibles, la del olvido.

- Es terrible esta sensación de estar encerrado. Creo que no podré soportarlo ni un minuto más. Me asfixio. - Lloraba el diván.

- Nadie debería nunca pasar por esto. Recuerdo la historia de aquella niña que nos contaste en otoño. - Dijo la flauta.

- ¿Qué historia?,- dijo el perchero intentando aliviar la tensión.

- La de la princesa que quiso escapar de su palacio,- respondió la flauta.

- Está bien, está bien,- carraspeó la vieja mecedora -. Veamos. Dejad que haga memoria. ¡Ah!, sí, la historia de la princesa que quería ser rana.

- ¿Quién podría querer ser una rana? ¡Valiente tontería!,- refunfuñó el paraguas.

Pero una nueva curva desplazó a todos de nuevo; la vieja gramola casi se cayó del diván, el candelabro terminó de rayar la deteriorada madera del arcón y el paraguas estuvo a punto de perecer aplastado por la cómoda.

- Bueno, de acuerdo,- dijo el paraguas temblando por el susto - recuérdanos la historia de ese sapo.

- Rana,- rectificó la flauta.

- Sapo o rana, ¡qué más da!

- Esta es una historia de hadas, pero distinta a todas las demás,- aclaró la vieja mecedora -. En esta historia había una ciudad grande, como todas las grandes, y mágica, como todas las mágicas, y dentro de la ciudad un hermoso palacio en el que vivía una linda princesa.

Estaba rodeada de todos sus súbditos; un pequeño hombrecillo vertido de colores que saltaba continuamente a su alrededor intentando hacerla sonreír con un estúpido sombrero de cascabeles que sonaban y sonaban al compás de sus torpes movimientos, dos damas de compañía, de culo gordo y mirada distraída, que hacían de sus días un auténtico aburrimiento... Nuestra pequeña princesa suspiraba tras una de las ventanas de su hermoso palacio y soñaba que era una niña normal, jugando con otros niños, que podía comer con las manos y mancharse de barro; podía meter los pies en los charcos y llenarse la nariz con el almíbar de los caramelos. Mientras suspiraba, el pequeño hombrecillo saltaba a su alrededor irritando más y más a nuestra princesa. .. Pero: ¿Qué estaba sucediendo al otro lado de la ciudad? Otra niña soñaba con ser princesa y tener vestidos de puntillas rosas y lazos en el pelo, llevar tirabuzones y tomar finos pasteles; dar clases de francés y ser admirada por toda la corte... Y entonces, algo extraño sucedió. No sólo sus pensamientos se cruzaron, saltando chispas de mil colores, sino que sus deseos se convirtieron en realidad.

De repente nuestra princesa se encontró en medio de la gran ciudad, rodeada de niños que tiraban piedras a las ventanas de un viejo almacén. “¡Qué divertido es esto!”, pensó la princesa, y comenzó a tirar piedras a las ventanas. Tengo que decir que, para no haberlo hecho nunca, tenía muy buena puntería. Saltó en los charcos, tomó dulces, se manchó de barro, corrió, cantó y fue feliz, pero al llegar la noche, se sintió sola y perdida. Todos los niños de la ciudad volvieron a sus casas y ella vagó por aquellas oscuras calles. No tenía miedo, porque sabía que cuando el sol asomara por las montañas, todo volvería a ser como el día anterior, y jugaría, correría y no tendría que volver a soportar a sus odiosas damas de compañía, al estúpido hombrecillo y los trajes llenos de puntillas y adornos que tanto la incomodaban. Y decidió no volver a pensar en lo que un día le tocó ser, una princesa sin corona, porque, a ella, lo que le gustaba realmente era ser una rana. Es mejor ser rana y bañarse en una charca que ser princesa y hacerlo en una bañera de plata.

- Eso es lo que siempre he dicho,- dijo aliviado el diván.

- ¡Pero si tú no has visto una charca en tu vida!,- replicó la gramola.

- Lo que quiero decir es que es siempre preferible ser libre y pobre a vivir encerrado aunque se esté cubierto por un mantón de Manila,- puntualizaba el diván mientras el camión tomaba precipitadamente otra curva.

3. El Almacén

De pronto el camión se detuvo, con el consiguiente desplazamiento y choque de todos sus sufridos habitantes. Se abrieron las puertas y todo se inundó de luz. Aquello era una auténtica bendición después de tantas horas de oscuridad. Aunque al principio costó un poco acostumbrarse, era maravilloso recibir, de nuevo, la caricia del sol.

- ¡Qué bien!, por fin aire fresco,- suspiró el perchero.

- Creo que estoy mareada,- se quejaba la gramola, que ya se había caído del diván.

Subieron unos hombres con monos de trabajo y comenzaron a bajarlos de uno en uno. En la puerta de aquel almacén había un gran cártel en el que podía leerse:”Restauración de muebles usados”.

- Quizás no sea tan malo como pensaba,- dijo tímidamente el reloj de cuco, mientras uno de aquellos operarios procedía a bajarlo del camión de mudanzas.

Era un almacén limpio, ordenado, nada que ver con el cuartucho gris y empolvado en el que habían vivido hasta entonces. Con mucho cuidado los fueron colocando de forma espaciosa, para que pudieran ser observados desde cada uno de sus ángulos y apreciar con claridad el deterioro que el tiempo o el desuso habían causado en ellos.

Pasaron unos minutos, cuando un viejo artesano acompañado de dos jóvenes aprendices comenzaron a decir: “todos estos y los de el sótano son para restaurar. Los limpiaremos, encolaremos, barnizaremos y a los que tengan carcoma los curaremos”.

- ¿Para qué van a servir estos muebles?,- dijo uno de aquellos jóvenes.

- Para el Hogar de Niños de la calle Larga.

En cuanto el artesano y los aprendices desaparecieron, no pudieron ocultar su alegría y todos los habitantes del antiguo trastero comenzaron a saltar y bailar. La ronca flauta tocó una bella canción; el reloj de cuco marcó las horas felices intensamente y todos rieron sin parar.

Los artesanos los dejaron tan bonitos como recién salidos de una tienda de regalos y los colocaron el Hogar de Niños luciendo muy bellos. Allí el sol entraba sin ninguna timidez, resaltando aún más su belleza, y cada uno ocupó el lugar que le correspondía para ejercer su función lo mejor posible.

Al llegar la noche, estaban tan cansados por las emociones, que la vieja mecedora tuvo que contar otra de sus historias para que pudieran conciliar el sueño.

- Ocurrió hace mucho tiempo. En la tierra de los elfos y las hadas vivía una pareja de duendes, de esos de orejas picudas y zapatos con cascabel (los de la suerte). Estaban tan enamorados y era tan grande su amor, que desearon fuertemente tener un duendecillo o una pequeña hada. Pasó el lógico tiempo de intriga, ilusiones y miedos hasta que, por fin, nació un hada preciosa que iluminó su hogar, un roble antiguo del centro del bosque, con toda clase de risas y juegos. Transcurría el tiempo, y aquella pareja de duendes decidió darle a su hada pequeña un hermanito o hermanita, y de nuevo tuvieron un hada, igual de maravillosa que la primera, por lo que fueron eternamente felices jugando en su árbol y compartiendo la vida... Pero como no hay dos sin tres y el gusanillo de amor no les dejaba tranquilos, nuevamente, nuestra pareja de duendes, volvió a engendrar. En esta ocasión fue un embarazo distinto. Sintieron algo muy especial y su felicidad aumentaba por momentos. Estaban ansiosos por ver la carita de su próxima hada o duende, pero cuando por fin llegó el día esperado su sorpresa fue enorme, porque no llegó ni un duende ni un hada: se trataba de una personita diferente a las demás, de un ser nuevo...

- Como nosotros,- dijo emocionada la cómoda - ahora brillante por el barniz.

- No,- replicó la vieja mecedora - nosotros estamos restaurados, pero aquel era un ser totalmente nuevo y diferente a los demás. Tal vez por eso entonces los ojos de aquella pareja de duendes se llenaron de lágrimas y sus corazones se cubrieron con un velo de tristeza, porque los vecinos de su bosque no les daban la enhorabuena. Sólo sabían compadecerlos... hasta que el Espíritu de la Vida les arrancó el velo de tristeza y secó sus lágrimas; entonces, sólo entonces, se abrieron sus ojos y vieron lo increíble: habían tenido una preciosa Ninfa.

- Explícanos qué son las ninfas,- suplicó la gramola.

- Las Ninfas son seres especiales, reservados exclusivamente para duendes que miran con el corazón y merecen recibir el Amor que éstas llevan dentro, que es mucho. Por eso en la tierra de las ilusiones perdidas su llegada no se recibió bien, porque sus habitantes son incapaces de apreciar la ilusión y la eterna inocencia que vive en sus ojos. En aquel antiguo roble del centro del bosque reinó para siempre la alegría y la esperanza... Dicen que cuando parece que en la tierra ya no vive la inocencia, siempre quedan dos duendes y dos hadas que sonríen, porque saben la verdad: los ojos de su pequeña Ninfa pueden devolvérsela al mundo.

Entonces, lentamente, todos se fueron durmiendo, pensando tal vez en alguna pequeña ninfa o más bien en la enorme suerte que habían corrido después de hacer tan largo viaje. Es curioso el destino. Los que habían ocupado aquel viejo trastero de la casa grande del centro de la ciudad, apilados y cubiertos de polvo, se adormecían ahora brillantes y limpios, como recién comprados. Sólo faltaba la presencia de Rufo, aquel gato elegante que paseaba por el trastero casi de puntillas, y por supuesto la de la escalera, siempre portadora de malas noticias.

Amaneció al día siguiente. Eso no fue raro porque amanece todos los días, pero había algo que hacía distinta esa mañana a todas las demás; no era el olor de las tostadas, porque también en su antigua casa olía así justo antes de que el Señor marchara a trabajar o de que los niños se fueran al colegio con la cartera y el bocata de mortadela para el recreo, ni eran los rayitos de sol, que inundaban completamente el hogar para niños.

- ¿No notáis algo distinto esta mañana?, - preguntaba entre bostezos la gramola que había quedado preciosa con sus capas de barniz.

Pero ninguno de sus viejos amigos sabía qué contestarle. Era como si al mismo tiempo todo fuera igual y distinto que el día anterior cuando los operarios de mudanzas los estuvieron colocando y limpiando con mucho cuidado.

Ocurrió algo, en aquel momento, que les hizo caer en la cuenta de la novedad, porque tras el desayuno, todo se inundó de niños; niños que jugaban entre ellos, que se sentaban en los sillones, descalzadoras, en los antiguos pupitres de madera; niños que ponían discos en la gramola, que ya casi había olvidado su propio sonido a causa del desuso; niños que devolvían la utilidad a los antiguos juguetes, que colgaban sus ropitas en los armarios o se acunaban lentamente en la vieja mecedora murmurando, entre dientes, sus secretos y confesiones; niños que miraban ansiosos al viejo reloj esperando que marcara la hora de comer o de jugar. Ésa era en definitiva la gran diferencia, los niños y la manera especial y mágica en que los niños trataban a los antiguos habitantes del trastero. No era que nunca antes hubieran visto niños, (en su casa anterior también había niños, los hijos de los dueños) pero, tal vez por tener demasiadas cosas, o poco tiempo para jugar entre las clases de equitación y de esgrima, nunca les habían hecho mucho caso.

Por primera vez se sintieron queridos, y los niños debían sentir algo similar, porque nunca los trataban mal o porraceaban sus puertas. Aquellos viejos trastos eran únicos para los niños del Hogar de la calle Larga, como aquellos niños eran únicos para ellos. Es curioso como las horas se hacen más cortas cuando juegas con un amigo en lugar de permanecer empolvado y gris en un rincón, cómo puede cambiar el color del sol o la leve corriente de aire que se cuela por debajo de las puertas. Todo puede ser diferente; un viejo paraguas, gruñón y malhumorado, puede convertirse en la espada de un capitán pirata, una sombrilla de paseo puede ser un paracaídas extraordinario, todo puede tomar nueva vida cuando los ojos de un niño lo iluminan.

Pasó la mañana y la tarde entre risas, juegos y confidencias, y llegó la noche, pero no llena de nostalgia o temor como pasaba antes, en el camión o en aquel húmedo trastero, la noche llegó como la carta esperada del amigo o la fiesta de cumpleaños. Todos, en medio del silencio, se dispusieron a compartir su segundo día entre niños.

- Es una suerte que nos hayan traído aquí, - dijo la Vieja mecedora -, los niños no han dejado de balancearse en mi regazo ni un solo momento. Me parece que alguno de ellos ha estado a punto de contarme algún secreto.

- Si que es una suerte, - carraspeaba emocionado el paraguas que ya no estaba remendado porque le habían puesto una tela nueva -. Han estado jugando conmigo todo el día, hasta se han peleado por mí, ¡y yo que ya no recordaba el calor que producen unas manos cuando te sostienen!

- Está usted irreconocible, - le replicó, como siempre, la sombrilla de paseo - con tan buen humor, tan alegre.

- Todos estamos irreconocible, - suspiró el perchero -, yo casi no recordaba el peso de algo colgando sobre mí, ni el sentimiento de ser útil para alguien, ¡tanto tiempo pasé sólo siendo en trasto arrinconado!, ¿para qué sirve un perchero del que no se cuelga nada?

- Pues yo también estoy muy contenta, - dijo la sombrerera -, porque aunque sigo sin guardar ningún sombrero, una niña pelirroja me ha llenado con sus tesoros: una piedra mágica del río, cinco plumas de un pato amigo suyo que conoció en una casa de acogida, la foto de su actor favorito, dos gomas para el pelo y un diario.

- ¡Un diario, un diario!, - exclamó la gramola -, cuéntanos lo que ha escrito en él, igual puedo ponerle música.

- No seas cotilla, - respondió la sombrerera - un diario es un documento privado.

- ¡Hacía siglos que no lo pasaba tan bien!, - dijo el arcón de madera -. Hoy he sido una casa de muñecas, un tren, una piragua que descendía por el río y un coche último modelo, nunca hubiera creído lo que puede hacer la imaginación de in niño.

En esta conversación andaban cuando escucharon un sollozo. Era un sollozo pequeño, casi un susurro, que venía del fondo de la estancia. Un niño pequeño, de unos cuatro años, lloraba desconsoladamente por su mamá, y lo hacía como si todos los ríos del mundo se desbordaran en sus ojos.

- ¿Qué ocurre?, ¿Qué ocurre?,- preguntaron a dúo las botas de montar.

- ¡Psss!, ¡Qué os va a escuchar!,- increpó la gramola.

- Los humanos no pueden oír nuestra voz,- dijo la vieja mecedora -, este niño, como todos los del Hogar, ha perdido a su familia, por eso llora. Están tan necesitados de cariño como nosotros y hemos de tratar de animarles hasta que encuentren un nuevo hogar.

Entonces todos fijaron de nuevo sus ojos en el niño, que muy despacio, comenzó a secarse las lágrimas, como si pudiera percibir todo el amor que aquellos viejos trastos le trasmitían, porque el amor, como la gripe, se contagia y puede curar el corazón más enfermo del mundo.

- Pobrecitos, - no han tenido suerte estos niños, -suspiraba la flauta con la voz rota de emoción.

- Pero tú sabes, - sentenció la vieja mecedora - que en la vida las cosas pueden cambiar. Por muy mal que vaya todo siempre hay una esperanza para el que ama.

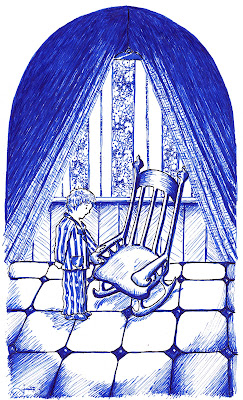

Sin poder explicarse muy bien por qué y como ya había ocurrido otras muchas veces, aquel niño se levantó frotando sus ojos enrojecidos, miró a su alrededor con miedo de que alguien le observara (ignorado las miradas de todos estos amigos) y comenzó a caminar por la habitación.

- Creo que se acerca. Tal vez es que él sí puede escucharnos, - dijo resoplando la ronca flauta.

- Tal vez sea que puede sentir nuestro amor, - murmuró desde el rincón el diván.

Muy despacio, el niño fue pasando sus deditos por la superficie brillante de aquellos seres recién estrenados y, uno a uno, los observó, detenidamente, como si pudiera sentir todo el amor del mundo, el que se puede acumular durante años en el olvido de un trastero, apuntaba hacia él. Todos ellos compartían su dolor, porque sabían de la soledad y sus miserias, porque el olvido puede acabar por cubrirnos como el polvo de un desván. A través del tacto de sus nuevos amigos comenzó a sentirse más tranquilo en medio de su dolor, como si se sumergiera en un baño de agua caliente.

Después de su paseo la vio, allí, en medio del salón, como una invitación a la ternura, y no pudo resistirse. Caminó hacia ella, sin la seguridad de Rufo, pero con la paz del que lo ha perdido todo y sólo quiere descansar. Ella lo acunó lentamente en su regazo ante la atenta mirada de todos que no se atrevían a interrumpir aquel momento mágico y misterioso. Al poco rato se quedó dormido.

Muy bajito, meciendo con ternura a su nuevo hijo, la vieja mecedora comenzó a susurrar: “Ocurrió hace mucho, mucho tiempo...

.jpg)